|

天気予報は「晴れ」だけど、ホントは曇り。

でも、散歩するにはこれぐらいが丁度良い。

まだ、緊急事態宣言が続いているので、「門のある公園」は休園中がほとんどなので、先日に続いて、両国から南側を歩くことにする。

今日の目標は、今まで何度か来ても見つからなかった「旧両国橋広小路」を確認すること。明暦の大火(1657年)の後、延焼防止のために作られたという火除地(ひよけち)だ。(後でネットで調べたら、時代劇によく出てくるのは両国橋の西詰の広小路のことらしい。東側袂にも「広小路」はある。)

両国橋東詰めの広場から川沿いに下る。

100mほど行くと、対岸に半円を伏せたような、工作物の跡が見える。 100mほど行くと、対岸に半円を伏せたような、工作物の跡が見える。

入口の上に羊のマークが彫ってある。

川岸(テラス)に降りて歩くと、古い屋根を模した建築物がある。柵の内側に何か機構物が見えるが、江戸時代にこんなものがあったはずはないけれど、対岸のお椀伏せの跡の正面になる。まあ、散歩の結果としてその正体が判明したら報告する、ということにして、広場に戻り、路地を歩く。

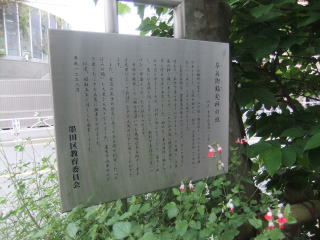

広場の外に沢山立て札が立っていて、ここが江戸時代の歴史を刻んだ場所だとわかる。 広場の外に沢山立て札が立っていて、ここが江戸時代の歴史を刻んだ場所だとわかる。

もう当時の面影を残すものはあまりないけれど、村おこし、町興しの一環として、観光客のために説明板を立ててあるということのようだ。

両国のこの辺りにちなむ「藤代町跡」「駒留橋跡」「片葉の葦」の説明板だ。

駐車場の外側の金網の所にも立て札があり、「旧両国橋・広小路跡」と書いてある。

立て札は他にも2つある。「赤穂浪士休息の地」(吉良邸討ち入り後に、休息を取った地)、「石尊垢離場跡(せきそんこりばあと)」(伊勢原市の大山山頂にある阿夫利神社にお参りするため、出発前に江戸っ子たちが水垢離を取った場所だそうだ)

結局、両国橋東詰めの広小路は駐車場になっていることがわかった。

更に南に進むと「与兵衛鮨発祥の地」の説明板。 更に南に進むと「与兵衛鮨発祥の地」の説明板。

これは高札型ではなく説明板だ。

私は知らなかったが、いわゆる「握り寿司」を発明した小泉(華屋)与兵衛さんの店がこの辺りにあったらしい。

大阪風の押し寿司をゆっくり座って食べるのではなく、せっかちな江戸っ子たちが、新鮮なネタの寿司をすぐに食べられる形の、今で言うファストフードとしての「握り寿司」を発明したということらしい。昭和の初めまで店はあったとのこと。

これで分かったのは、観光地図に紹介されているスポットを探すには、建物を探すのではなく、歩道に立ててある白木の高札を探すのが早いということ。

次に見つけた高札は「料亭 井筒」。 次に見つけた高札は「料亭 井筒」。

これは実在の料亭ではなく、池波正太郎の小説「鬼平犯科帳」に登場する、闇の実力者、香具師の元締め羽沢の嘉兵衛が経営する料亭。

そう、今日私が手にしているのは、その「鬼平=長谷川平蔵」にちなんだスポットにチェックが入っている地図だ。

少し進むと春日野部屋のビル。 少し進むと春日野部屋のビル。

これはもちろん実在の相撲部屋で、私の小学校時代に、初代若乃花と共に「栃若時代」を風靡した栃錦(後にこの部屋を継いだ)やその後栃ノ海(この人も後に継承)などの横綱を排出したそうだ。

今はあまり相撲を見ないので、現役力士の名前は聞いたことがあっても、所属の部屋の名前は知らない。

更に南下して堅川に出ると、昨年歩いた一之橋。 更に南下して堅川に出ると、昨年歩いた一之橋。

路地に入って歩を進めると、出羽ノ海部屋。関取の後ろ姿が見えたが、写真は撮らないで、とのジェスチャーなので、撮影は遠慮した。

また堅川に戻り塩原橋。さっきのお相撲さんが自転車でお使いに出かけている。これが両国の風景。 また堅川に戻り塩原橋。さっきのお相撲さんが自転車でお使いに出かけている。これが両国の風景。

路地に戻り少し東に進んでいると、以前の散歩でお参りした吉良邸跡が見える。

その先を右折して堅川の千歳橋を渡り、(ここから江東区)、そのまま直進して大通りにぶつかり、左折して大きな交差点を右折。少し進むと「茶店 笹や」。 その先を右折して堅川の千歳橋を渡り、(ここから江東区)、そのまま直進して大通りにぶつかり、左折して大きな交差点を右折。少し進むと「茶店 笹や」。

ここは鬼平犯科帳でお熊婆さんの店に設定されている。(もちろん小説の中の茶店)

池波さんの小説の店の名前には「〇〇屋」ではなく「船宿 鶴や」とかこの「茶店 笹や」、と仮名を使ったものが多い。もっとも「本所二ツ目の、軍鶏鍋『五鉄』」というのもあるけれど、なんとなく江戸を感じさせる。彼の食事や飲み屋の場面は<つい食べて見たくなるような……>描写が多い。

(名物の兎の吸い物は、葱と生姜をあしらったものだが、さすがに名物だけあって、淡白な兔肉の脂肪が出汁にとけあい、……)などと書いてある。

もっとも私の場合は、前に話したかと思うけれど、唱歌の「ふるさと」の(ウサギ追いし、かの山……)を、大人になるまで(ウサギ美味し、かの山……)と思い込んでいたから、他の人よりもっと美味しそうに感じながら読んだのかも知れない。

ウサギは1度だけ鶏肉だと思いながら食べたことがある。今はフランス流の「ジビエ料理」が普及してきたから、猪や鹿でもウサギでも、みんな食べるようになったかな。フランスの肉屋の店先には、狩りで獲ったらしい山鳥などを、足を縛ってそのまま吊るして売っていて驚いた覚えがある。

飲み屋などで「ボタン鍋」「馬刺し」を食べたこともあるけれど、「ボタン鍋」は、使われる猪肉を薄切りにし、牡丹の花に似せて皿の上に盛りつける事に因んでいるそうだ。

しかし、別説もあり、江戸時代は「ぼたん」よりも「山鯨」という隠語が一般的で、当時は鯨を食用として捕らえていたため、この隠語が付けられたとされているそうだ。

他に、馬の「さくら肉」はいろいろな説があるらしいけれど、そのひとつ「江戸時代には獣肉を食べることが禁じられていて、「馬」を「桜」に置き換えて読んでいた」というのが無難そう。

そう言えば鹿肉も「もみじ」というらしい。

ネット情報によると「花札説」が有力で、花札には1月から12月まで4枚ずつ季節毎の花が描かれていて、10月の花札の絵柄は紅葉。 そして紅葉と一緒に描かれている動物が鹿であるため、鹿肉をもみじと呼ぶようになった、とか。

私が「安くて、出汁が美味くて、栄養満点」と思って食べているのが鶏肉。これも関西では「カシワ」と呼ばれている。

ネット情報によると「柏の若葉は鮮やかな緑色をしているが、時期によっては葉は少し暗い茶色。茶色の葉と鶏肉の色味が似ていることから、鶏肉にかしわという隠語が付けられた」のだそうだ。

この散歩記を書きながらネット上の情報をたくさん借りたけれど、とにかく、人間は何でも食べる。

競走馬も最後は料理の素材になっているらしいし、馬や鹿が可哀そうだと言っていたら、生まれた時から食用目的の「黒毛和牛」も「イベリコ豚」も可哀そうだから食べられない。

テレビでよく見るインパクトのある子ブタの丸焼きは(インドネシアのバリ島から始まったのかな?)バリグリンと呼ばれて、とても美味いらしい。

私は単純な人間なので「ありがとう!」と言って食べるのが供養だと思っています。

(この辺は、人によりいろいろな意見、見方、立場があると思いますので、それぞれの方がたの考え方を否定しません。)

ちょっと話を戻して、池波さんには「食卓の情景」などのエッセーも多くあり、きっとグルメだったのだろうと思う。グルメは「料理を味わう人」で、グルマンは「とにかく沢山食べる人」だそうだから、私は後者だろう。

表具師「前川」さんのビルの脇にお熊婆さんの「笹や」の説明の高札が立ててある。

その先には江戸表具博物館があるはずだがコロナで休館だろうから交差点に引き返し、右折(東進)50mほどで弥勒寺に着く。

中に入ると檀家の人らしい女性が、墓に手桶で水を運び花を供えている。 中に入ると檀家の人らしい女性が、墓に手桶で水を運び花を供えている。

ぎっしりの石塔は流石に古いものも多い。

ここはいろいろな時代小説によく登場する寺なので、心ばかりの賽銭を供えて家族の健康をお願いする。

その辺りの写真を撮っていると、先ほどの花の女性が門前にとめていた自転車で帰って行く。地元の人たちのお寺だと実感。

堅川の「本所二之橋」を渡り、墨田区に戻るとすぐ右手に小林一茶居住の地の説明板がある。 堅川の「本所二之橋」を渡り、墨田区に戻るとすぐ右手に小林一茶居住の地の説明板がある。

信濃で生まれた一茶が、1804年から5年ほど住んで居た借家のあった場所だそうだ。

その向かい側に「中田屋茶舗本店」がある。1854年創業の名店とのこと。

その前の小さな空き地の場所に、鬼平に登場する「軍鶏なべ屋『五鉄』」があった設定になっている。 その前の小さな空き地の場所に、鬼平に登場する「軍鶏なべ屋『五鉄』」があった設定になっている。

その後、田中屋の路地(馬車通り)を入って、鬼平の「煙草屋 壺屋」を求めてうろうろと歩くがなかなか見つからない。

田中屋のすぐ近くには「桐屋 田中」があり、「桐の博物館」の文字も。

時間が無いから先を急ぐ。

まあ、そんなにむきになる必要もないけれど、再び生きている間にこの辺りに来ることはないだろうから、(ということは、死んでからゆっくり散歩する、ということか。足はないから散歩にならない……)写真を1枚ぐらいは……と思って、ふと思い出した。

「探すなら高札」の法則。

ゆっくりと区画を廻っていると、目の端にあの「白木の高札」の影。

区画を逆回りにあるいたので、会社ビルのエントランスの壁に隠されて見えなかったのだった。

これで「今日の宿題」は、ほぼ見つけたのでランチにする。(今13時)

以前歩いたところで、吉良邸跡も目印になっているので、海舟の生誕地の碑と遊具のある両国公園はすぐ目の前に見つかり、やっと休憩。

ハトと遊びながら、おにぎりを食べる。 ハトと遊びながら、おにぎりを食べる。

(あの碑の横の椅子で食べれば良かった)と思ったけれど、あの椅子は記念撮影用のイスだから、ランチで占領しては悪かっただろうとも思う。

その後は、前回の散歩の道を戻るだけ。

両国小学校の角の芥川龍之介の碑を眺め、時津部屋の前を通り、大通りに出て通りの向かいの横綱横丁の看板を横目に競歩、回向院の鳥居の横断歩道を渡り、歩道の土俵入りの碑を見ながら、両国駅へ一目散。

これで、14時半の打ち合わせに間に合うんかいな?

終わりは「脱兎のごとく……」で、散歩は終了。

今日の歩数 12,700歩

ホームページのトップへ

|