|

小春日和の今日は、公園の代わりに、神田神保町の本屋街を中心に、その近くを歩くことにする。この辺りは何度も通ったところだけれど、何か知らない変わったものがないか、昨日ネットで少し調べておいた。

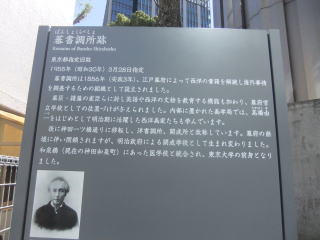

この前の靖国神社同様、地下鉄東西線の九段下駅で降りて地上に出ると、目の前に遺跡を示すパネルが1枚。「蕃書調所跡(ばんしょしらべしょあと)」とある。

勝海舟の尽力で設立された幕末期の、西洋事情を調べる組織。

後に一橋通りに移転され、明治にはいってから東大の開成学校となった、とのこと。

神田和泉町の医学部の前身、前に歩いた虎ノ門の特許庁の近くの工学部の前身、など、江戸・明治に設立された各分野の学校や組織を統合して東大が出来たということになるらしい。

勝海舟は時代劇の映画やドラマで、サムライ姿はよく見るけれど、ここのパネルには洋装の海舟が載せてある。

なかなかハンサムだ。

向かい側の歩道を少し歩くと都の合同庁舎などがある。そこの法務局には仕事関係の相談で何度も足を運んだ。

靖国通りを東に、神田方向に歩く。

首都高の下の歩道歩き、俎板橋(まないたばし)を過ぎて神田方向へ進むと、

直ぐに「筆屋」さんがある。玉川堂(ぎょくせんどう)という書道用品の専門店。

ここでは、数十年前に筆を1本買ったことがある。

駿河台下の三省堂に行って、ついでに散歩していて店頭の筆が目に留まり、じっと眺めていたら、店番をしていたオヤジさんが「欲しかったら、半値でいいよ」と言ってくれ、気に入った1本を購入したのだったと思う。

店構えは当時は古書店と並んでも丁度バランスがとれるような風合いだったが、今はかなり変わって少しお洒落な店内になっている。

その時の筆は今も私の書道用具の中に眠っている。

まだ、すり減りもせず健在ということは、私が殆ど使っていないということ。

それは、私の書が全く上達していない、ということでもある。

散歩を続けると、歩道にちいさな「道しるべ」(?)が立っている。

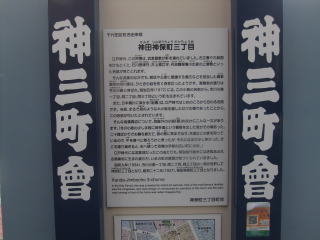

神田神保町三丁目界隈の名前の由来が書いてある。

さっき渡った小さな橋「俎板橋」の下の川が日本橋川というのを、初めて知った。

この道しるべは、その後もぽつぽつと立っている。

「神保町三丁目会」が、神田への訪問者に、この街のいわれを知ってもらうために建てているようだ。

この道しるべの下部に付けられた地図で、久し振りの神田の、今回の散歩で目指すところを確認する。

安政の頃の地図も貼ってある。当時はこの今立っている場所は、御留守居役の戸川播磨守(五百石)の屋敷のあったところらしい。

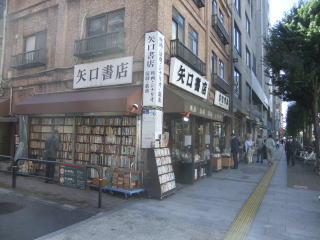

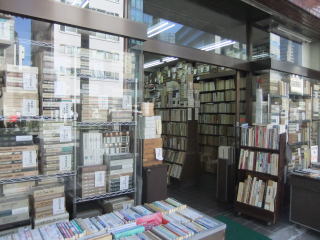

先に進むと、古書店が軒を連ね、歩道にも台を置いて古書を並べている。

私が初めてここを訪れた50年前も今も変わらない。

(もっとも、一時「地上げ屋」が暗躍し、裏通りは相当変わってしまったようだが)

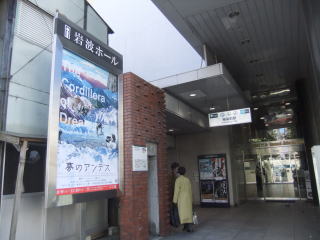

そうしている内に、神保町の交差点に着き、右に曲がるとすぐに岩波ホールがある。

名画の上映や良質な演劇をみせてくれる。

と言っても、私が何度も来たかと言われると「ノー」である。

学生時代の友人が劇団員で役を貰って出演した時に、一度見に来たことがある。その時の主役は白石加代子さんだったと思う。

今は、その友人は自分の劇団を持ち、白石加代子さんは押しも押されもせぬ大女優となっている。

(この岩波ホールは、残念ながら、コロナの影響もあり、2022年7月29日で閉館となった)

向かい側に渡るとすずらん通り。さらに南に進むと、学士会館がある。

実は、昨日ネットで「神田」を調べていたら、「日本の野球発祥の地」の碑がここにあると書いてあったので、来る気になったのだ。

平成15年に建てられたこのブロンズの碑は、学士会館の敷地の、北側の歩道のから見える位置に建っている。

碑の説明文によると「日本に初めて野球を伝えたとされるホーレス・ウィルソン氏の野球殿堂入りを記念して、2003(平成15)年に建立された『日本野球発祥の地』のモニュメントです」とのこと。

通りを先に進むと、学士会館のアーチ形の正面玄関が大正の雰囲気を漂わせている。着工1926年-=大正16年、竣工は1928年=昭和3年とのこと。

この玄関の脇に石碑が建っている。碑の文章によると

「1877(明治10)年4月12日、 この地にあった東京開成学校と、神田和泉町から本郷元富士町に移転していた東京医学校が合併して、東京大学が創立されました。」

とのことで、この地が東大の発祥の地として、平成3年にこの碑が建立されたとのこと。

帰り道の東京パークタワーの前はビル前広場と歩道が一体となって、桜並木もありビルの谷間のオアシスのようだ。今度桜の季節に来てみよう。

元来た靖国通りに出る前に右折して「すずらん通り」に入る。

そのまた裏通りに昭和の喫茶店があったと思ったが、見つからなかった。

こじんまりとしたとても良い雰囲気の喫茶店で、一度だけ入ったことがある。

それらしい店も見つけたけれど、少し違う気がする。(時間が無く、入っていないので確認していない)

昭和の半ばには、普通の100円か少し上等のコーヒーに、角砂糖にブランデーのナポレオンを数滴たらして入れたコーヒーを「カフェ・ロワイヤル」とか言って、500円か1000円で、有難がって飲んでいる時代だった。

別に、ぼっているわけではなく、みんなそれだけのステータスとして味わっていたらしい。

(貧乏学生だった私は飲んだことはない)

ナポレオン1本が日本では10万円ぐらいしたのかな。1ドルが360円、1フランス・フランが70円の頃のことだったと思う。

そう、タバコのセブンスターが100円そこそこの頃(空港の免税で半額で買った)、初めて欧州旅行をしていて、(デンマークのコペンハーゲンだったか)タバコ1箱が12.5クローネ(=600円)、というのを見て目を丸くした覚えがある。タバコなど嗜好品・贅沢品の税金を福祉に回すので高かったのだろう。

当時、北欧諸国は「社会福祉の充実している国」と言われていた。

今(2021年10月から)は、日本のタバコ1箱が580円になっている。デンマークではいくらになっているのだろう。

まあ、私もタバコ税では(最近はアルコール飲料の税も)、長年にわたって国と国民に貢献している。

そう、昭和の後半から平成の初めにかけて、この辺りには喫茶店がたくさんあり、若い人は「サテン(茶店)に行こうか?」と、友人と待ち合せたり、お茶の水駅の前には「田園」という名曲喫茶があり、クラシックを聴きながら駄弁(ダベッ)ったり(古いか?)、読書したりしたものだった。

また、このすずらん通りにはカレーや焼き肉の安くてボリュームのある、学生の喜ぶ食堂もいくつかあったと思うけれど、今日はあまり目につかない。

三省堂、書泉を過ぎて、靖国通りの駿河台下交差点に出て、お茶の水駅方向へのゆるい坂道を歩く。

この辺りも、家の子供が小学生の頃、スキー用品を買いに来た。当時はスキー用品の店が下の通りにも、この通りにも軒を連ねていたけれど、今は殆ど姿を消して、いま歩いている歩道の横にはファストフードやエスニック料理の店が並んでいる。

席が空くのを待ったり、持ち帰り(今はテイクアウトというのかな)の弁当や、焼き立てのホットドッグなどを求めて、若い人たちが入口に行列を作っている。学生街なので、需要と供給がマッチしているのだろう。

すぐ坂上(お茶の水駅方向)に明治大学や山の上ホテルがある大通りから路地を左に入り、林を探す。何を求めているかというと、この奥の公園に夏目漱石の「猫」の像があるとネットに書いてあったので、それを探している。

左側に林があり入り口のようなものが見えるので、そこから入ると公園がある。大きめの児童公園ぐらいの造りで、遊具やベンチもある。

ネコ像を探して、園内を散歩する。

もとは武家屋敷だったとかで、林の中に小さな池や滝もあり日本庭園の風情を楽しめる。

丁度昼なので、近くの学校の学生や勤めの人たちが、昼食を取ったり、飲み物で休憩している。

ネコの像は見つからない。諦めて、小高い休憩所の前の空いた雛壇のような石段で「おにぎりランチ」とする。

私がランチを終えるころになると、近くの大学や予備校の学生らしきおひとり様やグループが、授業が終わったらしく、近くで買ったランチのレジ袋を手に、私の隣にぞくぞくと来て、石段に「ランチ客」の雛列ができた。

で、ランチを終えて園内を一周したけれど、ネコの像は見つからない。

石段のところに戻って、私の隣でランチを取っていた学生のグループのひとりに声を掛けた。

「この公園のどこかに夏目漱石の猫の像があると聞いたけど、知ってる?」

帽子にマスクのおじさんから声を掛けられて、男子学生はちょっと戸惑った様子で、

「はあ、知りませんけど、ちょっと待ってください」と言ってスマホで検索を始める。もう一人は腰を上げて、園内の林や池の周りを探しに行ってくれる。

私ももう一周したけど見つからない。探しに行った学生も首をひねりながら帰ってきた。

「ありがとう。ネコは見つからなかったけど、記念に公園のみんなの写真を取って帰るよ。本当にお世話様」と言って別れた。

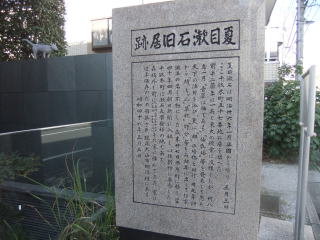

根津権現の近くにある夏目漱石の旧居跡(「猫の家」と呼ばれているらしい)は、昨年11月に散歩の途中で見て来た。

旧居跡の説明版の足元には小さな猫の像が座っていた。

まあ、この辺はしょっちゅう通るところだから、もう一度ネットで調べてから来ることにする。

ちなみに、この公園の名前は「錦華公園(にしきはなこうえん)」。隣は漱石が学んだ錦華小学校=今のお茶の水小学校。

その後、ネットで調べたら、猫の像は、このお茶の水小学校の敷地内にあるらしい。(当日は、工事中で、養生の幕が張り巡らされていた。)

実は「猫の像」ではなく記念碑で「吾輩は猫である 名前はまだ無い 明治十一年 夏目漱石 錦華に学ぶ」と書いてあるらしい。

いつか立ち寄ってみよう。

再び駿河台下の交差点に戻り、東に向かう。

この辺りも、スキー用品を扱うスポーツ用品店が軒を連ねていたけれど、40年前の面影は今はない。

裏通りに入り、10年程前に、たまたま通りがかりに見つけてフライ(揚げ物の「フライ」ではなく、フライフィッシングの毛針)を買った店を探したが見つからなかった。

その中古の毛バリは、10年過ぎた今まで、まだ使ったことがない。

地下鉄丸ノ内線の淡路町駅から電車で打ち合わせ場所に向かった。

ここで交差している地下鉄の駅は、小川町(おがわまち)、新御茶ノ水、淡路町(あわじちょう)。

同じ「町」なのに「ちょう」と読んだり「まち」と読むのかは分からない。きっと昔の地名と今の地名が入り混じっているのだろう。

私が昔下宿していた寮も元は森川町(もりかわちょう)という地名だったらしく、地元の人たちはこの名前で呼んでいた。

今日の歩数は13,000歩

ホームページのトップへ

|