|

都内で打ち合わせの今日は秋晴れで、誰でも外に出たくなる気候だ。

だから、私もどこかを散歩して運動不足とストレスを解消することにする。

手元のメモを見て、以前思い立ったがコロナのために入場制限で入れなかった皇居の庭である東御苑を歩くことにした。

昨日、入場制限が無いことは確認したので、西船橋から東西線の快速で大手町へ。

ここまでは良かった。順調だった……。 ここまでは良かった。順調だった……。

大手町の地下道というか地下街を歩いて、大手門出口から地上に出て、パレスホテルの傍の横断歩道を皇居の側に渡る。

おかしい。門が閉まっている。コロナの制限はなくなったはずなのに。

お濠を渡る橋の手前の門に行ってみてわかった。今日は9月24日金曜日。

定期的な休苑日だった(月曜と金曜日が休苑日)。

考えてみれば無理もないこと。庭の手入れだけでなく、宮様たちが散歩できる日も作ってあげなければいけない。だから、週に2日は休みになっている。(と、私は解釈した)

再び地下鉄に戻り、こんな事態の時のために調べておいた、雑司が谷散歩に切り替える。

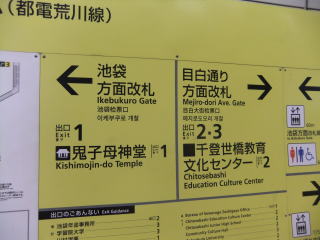

丸の内線で大手町から池袋まで行き、副都心線で雑司が谷駅へ。

地上に出ても、どちらの方向に行けば良いか分からない。目の前には都電の荒川線があり、少し向こうにその駅が見える。線路の柵に矢印付の表示板があり「鬼子母神前停留場」とのこと。 地上に出ても、どちらの方向に行けば良いか分からない。目の前には都電の荒川線があり、少し向こうにその駅が見える。線路の柵に矢印付の表示板があり「鬼子母神前停留場」とのこと。

踏切の近くの民家で、花に水を遣っているおばさま(私より少し若そうなので……)に聞く。

「こんにちは。すみませんが鬼子母神はどちらになりますか?」

「ほら、あそこに見える木の右側の林にありますよ」

「ありがとうございます。ところで、ここはキシボジンでしょうかキシモジンでしょうか?」

おばさま、にっこり笑って「キシボジン」。

実は、あちこちに「鬼子母神」があるけれど、その読み方は「キシボジン」だったり「キシモジン」だったりするので、本当はどの読み方が正しいか知りたかったのだ。 実は、あちこちに「鬼子母神」があるけれど、その読み方は「キシボジン」だったり「キシモジン」だったりするので、本当はどの読み方が正しいか知りたかったのだ。

しかし、駅名のローマ字表記はkishimojin となっている。

ここでは、地元のおばさまが「キシボジン」と言っているのだから、駅名の表示を決めた人は、別の土地の人だったのか。

少なくとも雑司が谷の鬼子母神は「キシボジン」だということが確定した。しかし、かわりに別の疑問が湧いた。看板表示等をみると、鬼子の鬼という字の角(第1画の「つの」)が無い。

はてさて、これはどういうことか。

ここからは、帰宅後にWikipediaで見た内容の引用:

……

鬼子母神(きしもじん/きしぼじん)

「きしぼじん」という読み方は「ぼ」が漢音表記であり、呉音を通例とする仏教用語としては一貫したものではない。

東京都豊島区にある法明寺鬼子母神堂(この鬼は一画目の点が無い字が正)は「きしもじん(kishimojin)」である。

ただ同堂の近くの都電荒川線停留場「鬼子母神前」は「きしぼじんまえ(Kishibojinmae)」が正式名になっている。

……

こう見てくると、どれが正解かわからなくなってきたけれど、例えば「恐れ入谷の鬼子母神」は、入谷鬼子母神(真源寺)(イリヤキシモジンシンゲンジ)が正しいらしいが、田舎者で宗教とは無縁の私としては、やっぱりここは「きしぼじん」のほうがピンと来る。

名前は濁音のほうが「勢い」や「強さ」を感じる。

「ゴジラ」や「ガメラ」も、点が付いているから恐ろし気だ。

私の勘違いかも知れないけれど、恐竜も、昔はティラノザウルスと濁っていたのが、最近はティラノサウルスと、濁点が取れ、おとなしくなった気がする。

私としては、やっぱりティラノザウルスのほうが「暴君」らしいと思うけど……。

で、散歩にかえって、荒川線の踏切を渡り、斜め右に入って行く参道を歩く。

ここは言葉通り「天を衝く」ケヤキの並木道で、突き当りで左を見ると法明寺鬼子母神堂が見える。 ここは言葉通り「天を衝く」ケヤキの並木道で、突き当りで左を見ると法明寺鬼子母神堂が見える。

(法明寺の本殿は少し北に離れた所にあるけれど、そこには今回は行けなかった。)

境内の入り口左に小さな公園があり、子供用の遊具などもある。みみずくの像があり「雑司が谷 みみずく公園」と名前が書いてある。

ここは鬼子母神堂で、寺の本殿ではないためか山門は無く、3段くらいの階段を上がって境内へはいると、すぐ左手に巨大なイチョウの木が聳えている。

傍にある説明板によると、

樹齢600年以上、幹周8メートル、樹高30余メートル、雄樹、とある。

大イチョウの左奥に稲荷の祠があり、それに向かって2列、朱の鳥居が並び参詣路のトンネルを作っている。

鳥居が2列なのは、最初の列が奉納される鳥居で一杯になり、もう一列追加したのだろう。

人気のある稲荷らしいから、庭が狭いので、2列目が限界になると3列目ができて……、と繰り返すことだろう。

名前は「武芳(たけよし)稲荷神社」というそうだ。

庭の中央に戻り、本堂を臨むと、小さな神社だけど、お参りする人は絶えない。燈籠の向こうの広場ではお参りと子供の運動を兼ねた家族も遊んでいる。

本堂前の大きな羽釜の横にある石柱には「都重宝 法明寺鬼子母神堂」とある。 本堂前の大きな羽釜の横にある石柱には「都重宝 法明寺鬼子母神堂」とある。

また、イチョウの木の根元には石碑があり文字が彫り込んであるが、判読不明。

境内には緑が多く、しかも閑散としていて、素朴なままで長い時を経て来た歴史を感じさせる。

お堂の来歴を説明した豊島区の説明板には、鬼子母神には「きしもじん」と、しっかり読み仮名が振ってあるし、英文表記もkishimojinとある。

まあ、これが公式の読み方なのだろう。鬼の字は角(つの)が無い字を作ってある。

しばらく境内を散歩し、ランチにする。

ベンチはいくつかあるので、その中の、大黒天の隣のみみずくのベンチに座る。

隣の石碑(柱)には「鬼子母神 鐘が鳴ったら みみずくが みんなの家庭に 幸せ運ぶ」と彫ってあり、柱の上にはみみずくが4羽顔を見せている。

この柱のミミズクは耳が無く、フクロウのような優しい顔をしている。

まあ、ミミズクもフクロウもフクロウ科だから、細かいことは置いといておにぎりを頬張る。

ということで、ランチをすませて、次の散歩地を考えるが、メモに有るのはどれも少々遠そうだ。(後で調べたら、何処に行っても500m=歩いて15分程度ぐらいで、それほど時間を計算する必要は無かった)

一番近い本納寺を訪問することにした。

地図で見ると5分ぐらい歩きそうだが、実際には、鬼子母神の門前の「みみずく公園」から2分程度だった!

ここは日蓮宗の寺で、太田蜀山人の筆になる狂歌の石碑などもあるらしい。

まずは、門前に立って奥の本堂に向いて、帽子を脱いで「南無妙法蓮華経」とお題目を3度唱えて門を入る。

他の宗教の時は「南無阿弥陀仏」と3回唱えて入っている。

口の中でモゴモゴとだから、聞こえているかどうかは知らない。こういうものは心だけで良いと思っている。

まあ、仏教だからお釈迦さまに届いていればそれで良いということ。

本堂は門の外からも見える。

閑静な境内に入るとすぐ右手に3基の石碑がある、3つとも句碑で、

最初のものには「月花塚」と刻まれ、2人の俳人の句が刻まれている。

文字は読めないけれど、後で、ネットで調べると:

今宵見る月の外にもさかつきに

みちてこほるるさけもまたよき

信仁亭月和孝(しんじんていつきわたかし)

花のみか酒さえあるかおもしろし

ゆめのよし原夢の世の中

花信亭明鐘起(かしんていあけがねにおきる)

これは狂歌を好んだ雑司が谷在住の茗荷屋沖右衛門(雅号を鹽梅舎辛伎)が両人の早世を悼み、社中の仲間に呼びかけて建立したものです。この碑の筆をとったのは太田蜀山人(1749?1823)です。

とあり、次のものは乙字の句碑とあり:

木揺れなき 夜の一時や霜の声 乙字

とのこと。

他にも沢山の句碑があるけれど、とりあえずここまでとして、先に進む。

句碑の並ぶ植木の花壇の先には、懐かしい昭和の手漕ぎポンプがあり、その奥が墓地になっていて、墓地の入り口に子供を抱いた悲母観音が建っているのが見える。

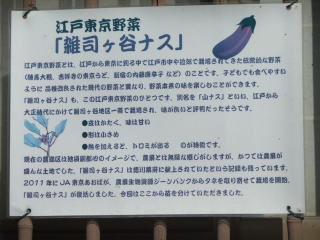

門から出ようとしたら、境内の建物の軒下に野菜の苗が見える。

近寄って良く見ると、傍に説明板があり、「雑司が谷ナス」の苗だそうだ。

江戸時代から近代にかけて栽培されていた「江戸東京野菜」のひとつで、

他には練馬大根、吉祥寺の東京ウド、新宿の内藤唐辛子などがあるという。

そういえば、昨年、亀戸香取神社に参った時、境内に亀戸大根の碑があったと思う。あの亀戸大根も江戸東京野菜のひとつだろう。

このような素朴な野菜が飢饉のときには住民の食料となり多くの命を救ったことだろうと、当時に思いを馳せる。

JRの駅に向かうと、途中の踏切で丁度都電荒川線の電車が来た。

今日の歩数は10,500歩 何とか1万歩をクリア。

ホームページのトップへ

|