余計なことですが、自分なりに決めているこの「おにぎり散歩」の定義(? と言うほどのものではありませんが)は、

「都内で、打ち合わせがあって、天気が良くて、昼の時間に2〜3時間ほど余裕がある時、という条件に適う日に、自作のおにぎりを持って行う散歩」です。

運動不足解消が主目的だけど、ほとんど行ったことのない都内の観光地(公園や神社仏閣)を歩いているから、上京50数年にして、ほぼ初めての「東京見物」にもなっています。

私が散歩地を決めるヒントとしては、新聞に載っていた情報とか、司馬遼太郎の「街道を行く」(神田、本郷など)や、池波正太郎の「江戸切絵図散歩」(浅草、両国、日本橋など)を参考にした部分がかなりあります。あとはその日の時間の余裕と、通勤途中の駅の近くかどうかぐらい。

その地の歴史などはいろいろな人の著作や観光案内、ネットの情報で見れば詳しく書いてあるので、素人の私がわざわざ書く必要も無いのでシンプルに引用し、気ままな散歩をしています。

それに、そもそも運動不足の解消のために歩いていて、ぼんやり見た物、ふと思ったことを(もともとは)子供や孫たちに伝えるための写真とか雑感なので、散歩の前に詳しく情報収集していません。(もっとも、後で気になって調べてみることはあります。)

これまで長年都内で仕事をし、都内にも、また東京の郊外といえる千葉にも何年も住んでいて(行きたくなったらいつでも行ける)と思っていたところに、わざわざ観光バスで行くのは気が引けます。

もちろん観光ガイドさんは歴史やその地にまつわるいろいろな話をしてくれるし、豪華な夕食や観劇、それにみやげもの屋さんや歓楽街の自由散策も付くだろうけど、まあ、私の散歩は通勤途中で、運動不足と新型コロナの心配のない「おにぎり持っての散歩」だからこれで十分なのです。

スマホに歩数が出るので取りあえず書いておくけれど、仕事での「通勤」だけでも3〜5千歩程度になるので、実際に「散歩した歩数」は、文末に書いた数字から3〜5千歩ほど引いたもの。

もっとも、多くても週に1〜2回程度の1万歩超えで、いつもは家の周りで、3,000〜4,000歩ぐらいで終わっているのが現実。

ということで、前置きが長くなったけれど、ここから今日の「おにぎり散歩」に入ります。

今日の目的地は代々木公園!

今朝は寒い! 快晴だけれど北風強し。

駅までの自転車でも、帽子は飛んでしまいそう。

カミさんに帽子の留め紐を借りて、コートの襟と帽子をつないで出発。

今日の仕事場は品川の先。だから今日は大井の鈴ヶ森の刑場跡を散策しようと思っていたけれど、遺跡か石柱ひとつでは運動不足で健康散歩にならないので、広い代々木公園にする。

とりあえずは、頼まれている仕事を昼前に片づけて、品川から山手線で原宿へ。

原宿で西口に出ようと思ったけれど、比較的最近の報道で原宿駅の古い駅舎をどうのこうのというのがあったのと、ひと昔前に若者たちを楽しませた竹下通りの入り口を1枚撮っておこうと思って、「竹下通り口」に出る。(お店は昔ながらにファッションやその他の流行の先端を行っていると思うけど、私が言うのは、路上で踊りをしたりパフォーマンスして、ささやかな自己主張をした若者たちの「夢の跡」のこと) 原宿で西口に出ようと思ったけれど、比較的最近の報道で原宿駅の古い駅舎をどうのこうのというのがあったのと、ひと昔前に若者たちを楽しませた竹下通りの入り口を1枚撮っておこうと思って、「竹下通り口」に出る。(お店は昔ながらにファッションやその他の流行の先端を行っていると思うけど、私が言うのは、路上で踊りをしたりパフォーマンスして、ささやかな自己主張をした若者たちの「夢の跡」のこと)

改札と竹下通りの入り口を1枚。 改札と竹下通りの入り口を1枚。

もちろん今、竹の子族が踊っているわけではないけれど、通りの入り口は可愛い飾りでジコシュチョウしている。

そういえば、10年程前に、その頃の仕事で打ち合わせ場所に行くために通ったのは電車と平行なこの通りで、黄金色のイチョウの落葉が素晴らしかった覚えがある。今は、木に葉は全くない。 そういえば、10年程前に、その頃の仕事で打ち合わせ場所に行くために通ったのは電車と平行なこの通りで、黄金色のイチョウの落葉が素晴らしかった覚えがある。今は、木に葉は全くない。

西口に向かって歩いて行くと、

昔の駅舎のとんがり屋根は、工事の足場とネットに囲まれていてよく見えない。

書きながらネット情報を見ると、旧駅舎は同じ場所に復元されるらしい。

トンガリ旧駅舎以外の駅はすでに改修が終わって、近代的な駅舎になっている。

つい数年前に来た時は、西口(神宮の参道への出口)は、特になんの変哲もない、敢えていえばローカル線の駅の出口とあまり変わらなかったのに、今はエキナカの店もあるハイカラな駅になっている。

これも「いつでも来られる。いつでも撮れる」と思って、撮っていなかった明治神宮への入り口の橋「神宮橋」と、大鳥居の写真も一枚撮って、先を急ぐ。 これも「いつでも来られる。いつでも撮れる」と思って、撮っていなかった明治神宮への入り口の橋「神宮橋」と、大鳥居の写真も一枚撮って、先を急ぐ。

考えてみると代々木公園に来るのはこれが初めてか、せいぜい2度目だと思う。もし1度来ているとすれば、1969年か70年の頃のデモに参加するためで、ここがいずれかの派の集合地で、デモの出発地だったはず。

当時は、70年安保(70年安保闘争)と成田空港に反対する(成田闘争)デモの集会・出発地はここ代々木公園、日比谷公園、などが中心だった。

私と同世代の方の中には

「そうそう、この時オレは噴水の辺りでメットをかぶってデモ出発の準備をしていたな……」

という人もかなりおられると思います。

話のついでなので、私が撮った、日比谷公園出発の当時の集会・デモの様子の写真を5〜6点載せておきます。

(肖像権が気になりますが、まあ、50数年前の素人写真なのでご容赦を)

過激なデモでは道路の縁石などを剥がして割り、小石代わりに投げるので道路がぼろぼろの状態になった。

散歩の話に戻って、少し進むと歩道橋があるので、上る。 散歩の話に戻って、少し進むと歩道橋があるので、上る。

目の前に代々木体育館1号館の、ゆるやかな曲線を描く巨大な屋根が現れた。

国立代々木競技場第一体育館の屋根だ。

東京オリンピックの屋内競技会場として建設された。

目の前の歩道橋は体育館の方に渡るためのもので、公園に行くには橋は渡る必要はなかった。

だから、また、上がった階段の向こう側にそのまま降りた。

下りたところにある石に「代々木公園」と刻まれている。

入り口の同心円を描いたスペースには、ほんのりとした絵が書いてある。 入り口の同心円を描いたスペースには、ほんのりとした絵が書いてある。

「で、オレはどっちに行ったらいいんだ?」と思いながら園内地図を見て、方向を決める。

なんといっても元は「練兵場」だから広いし、風が少々強くて寒いし、方向の見当がつかない「見当識障害」だから、(通常は認知症の障害だけど、別に馬鹿にしてるわけでは無く、いずれは、みんながそうなる症状だ)、ゆっくり体を360度回しながら、(どっちに行く?)と自分に聞いても正答はない。

地図を見て、面白そうな名前がついているところに行くことにする。

とりあえず右半分(北半分)を踏破することにする。

少し進むと、右手にアーチが見えて来たので、それをくぐって更に進むと、丸い花壇や芝生があり、母親に連れられてきた幼児たちが楽しそうに駆け回り、芝生では高齢者のグループがビニールシートを敷いて歓談しながら昼食を取っている。 少し進むと、右手にアーチが見えて来たので、それをくぐって更に進むと、丸い花壇や芝生があり、母親に連れられてきた幼児たちが楽しそうに駆け回り、芝生では高齢者のグループがビニールシートを敷いて歓談しながら昼食を取っている。

その隣に白い建物がある。 その隣に白い建物がある。

これは1964年の東京オリンピックの時の、選手村のための宿舎を1棟、記念に残してあるそうだ。

左に進むと「国土緑化運動」の石碑があり、林の奥の方では、数人の若者がボクシングの練習をしていて、練習ミットにグローブをパンパンと打ち込む乾いた音が聞こえてくる。

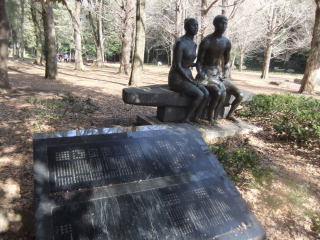

エリアの前(どちらが前か知らないけれど)の方には親子3人の「しあわせ像」がオリーブ広場、ハナミズキの広場を見守っている。広告会社の「電通」さんが放送文化の社会への貢献を記念(祈念)して作ったものだそうだ。 エリアの前(どちらが前か知らないけれど)の方には親子3人の「しあわせ像」がオリーブ広場、ハナミズキの広場を見守っている。広告会社の「電通」さんが放送文化の社会への貢献を記念(祈念)して作ったものだそうだ。

その前の広場にベンチやテーブルがいくつか配置されているので、テーブルに「おひとりさま」で陣取り、ランチを取る。おにぎりを食べていると、目の前に子犬がやってきて「それを一口食べたいな……」というけれど、一つしかないおにぎりだから、やるわけにいかない。 その前の広場にベンチやテーブルがいくつか配置されているので、テーブルに「おひとりさま」で陣取り、ランチを取る。おにぎりを食べていると、目の前に子犬がやってきて「それを一口食べたいな……」というけれど、一つしかないおにぎりだから、やるわけにいかない。

「ごめんなさい。ホラホラ○○ちゃん、向こうに行きましょ!」と声がする。

自分の帽子の庇で見えなかったが、中年の女性が犬の散歩中だった。リードをいっぱいに伸ばしてやっているので、犬はほとんど自由に動いている。

「きっと、美味そうに見えたんでしょう」と言うと、「すみません!」と言いながらひとりと1匹は方向を変えて向こうに行った。

今日は晴れで、時どき雲が流れて陽射しを遮ると、風の冷たさを実感する。いつものように、おにぎりをバッグ内で保温していたマフラーを首に巻くとほっとする。

同じエリア(ここで「エリア」と言っているのは、細い散歩道に区切られた林や芝生の1区のこと)に大きな石像がある。作者はフェデリーコ・シルバ。メキシコから友好のしるしに贈られた古代メキシコ神話の文化神ケツァルコアトゥルの像で「羽毛のある蛇」を表しているそうな。そう言われれば、そうも見えるけど……。 同じエリア(ここで「エリア」と言っているのは、細い散歩道に区切られた林や芝生の1区のこと)に大きな石像がある。作者はフェデリーコ・シルバ。メキシコから友好のしるしに贈られた古代メキシコ神話の文化神ケツァルコアトゥルの像で「羽毛のある蛇」を表しているそうな。そう言われれば、そうも見えるけど……。

私に抽象的なモノの理解を求めるのは、昔、政治家さんの誰かが返答に窮した時、口にした「八百屋に寄りて魚を求めるがごとし」で、そもそも見当はずれで無理な相談だ。

「おにぎりランチ」の後、数十歩行くと枝振りの素晴らしい松の大木がある。

「閲兵式の松」ということで、ここが練兵場であった頃には、観兵式に際して大正天皇、昭和天皇が傍らに立たれた松だとのこと。さすがに他の木とは異なる雰囲気と威厳がある。 「閲兵式の松」ということで、ここが練兵場であった頃には、観兵式に際して大正天皇、昭和天皇が傍らに立たれた松だとのこと。さすがに他の木とは異なる雰囲気と威厳がある。

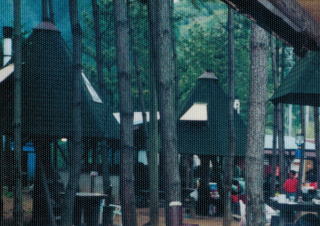

その先の広場には屋根がキノコ型の休憩所がある。 その先の広場には屋根がキノコ型の休憩所がある。

もう20年以上前だが、千葉の房総の山の中に千葉県が設営した「清和県民の森」というアウトドアレジャー・キャンプ場があり、小学生、中学生の子供を連れて1泊のキャンプに何度も行った思い出がある。毎年夏になると行くので、受付センターでは常連になっていた。

(今も県民のレジャーランドになっていて、ロッジ村(家型5棟、きのこ型24棟、どちらも定員5名、他にテントサイトやオートキャンプ場、バーベキュー場、木工体験など、昔より充実している様子)

そこでの宿泊は今で言うツリーハウスのように、キノコの形をした屋根がそのまま休憩・睡眠スペースになっていて、梯子を使って登るものだった。(太い支柱の上にキノコ形の小さな部屋がある)

代々木公園の休憩所が昔を思い出させてくれた。

その辺りを行ったり来たりしていると、前方に3本の水柱が上がっているのが見える。 その辺りを行ったり来たりしていると、前方に3本の水柱が上がっているのが見える。

池の中に大きな噴水が3基備えられていて、間歇で高く上がったり低くなったりしている。間に橋があり、それを近景に噴水を撮ろうとしたが、シャッターを押そうとすると噴水は低くなり(もうやめた!)と歩き出すと勢いよく豪快な噴水が吹き上がる。

今までの散歩の途中でも、望遠のカメラで三脚を据えてシャッターチャンスを狙っている人を何度も見かけたが、皆さんは何時間もチャンスを待っていたわけで、今回の私は15分も待っていれば噴水が高く上がるのだから、それほど忍耐力を要するわけでは無い。

それでも、次はあの広場に行って見ようか、とか、あっちの林の向こうに何かが見えているからそっちにしようか、とか思っていると、残り時間を考えて、つい(やめたッ!)となってしまう。

噴水の大池を後にして、手前の岸を回って、展望スペースを見ると、手前には、今は水を抜いて干上がった噴水プールが3つ。

夏には噴水の競演が見られるのだろう。

その先(南)に大きな構造物と階段が見える。

何かと思って登ってみると、渋谷方面への出口(渋谷門)で、振り返ると今来た方向が見渡せる展望台になっている。 何かと思って登ってみると、渋谷方面への出口(渋谷門)で、振り返ると今来た方向が見渡せる展望台になっている。

再び園内側に降りて、原宿方面への小路を辿ると、枯れた木がたくさんある。ただの木にしては手入れがしてある。そう、バラ園だ。今はまだ1月だから、葉もまばらで、花はもちろん無い。この辺りのエリアを「花の小径」というらしい。

きっと5月か6月頃、あるいは10月頃に来れば、その時期の満開のバラが楽しめることだろう。

帰りの小径を、小学生くらいの子供たちが駆けて行く。学校の先生に連れられてきたようで、多国籍の子供の駆け足が私を追い抜いてゆく。 帰りの小径を、小学生くらいの子供たちが駆けて行く。学校の先生に連れられてきたようで、多国籍の子供の駆け足が私を追い抜いてゆく。

電車は立っている人が多かったが、優先席がひとつ空いていたので、今日は少し疲れたから「高齢者」として座った。

(コロナの前なら、吊革に掴まり、踵を少し浮かせて立ってトレーニングしているところだけど、今はコロナ感染を避けるため、吊革につかまるのも遠慮したいのもある)

今日の歩数は 17,000歩。

公園内は1万歩少し超えぐらい。

体力強化の歩き方ではなかったけれど、広い空間と木立に癒された2時間だった。

ホームページのトップへ

|